Der Landesverband Tirol des Österreichischen Roten Kreuzes

Vorgängerorganisationen

Schon vor 1938 lassen sich zwei Vorgängerorganisationen ausmachen, die Aufgaben, die heutzutage eventuell der Landesverband übernehmen würde, erfüllen:

Patriotische Hilfsvereine und der Landesverein vom Roten Kreuz für Tirol, 1879 – 1938

Im Gefolge des Beitrittes Österreichs zur Genfer Konvention im Jahre 1866 bildeten sich einigermaßen unkoordiniert in ganz Österreich ständige sog. „Patriotische Hilfsvereine“, die sich der Versorgung von Verwundeten im Kriegsfalle widmen wollten. Schon davor hatte es solche Einrichtungen gegeben, die erste 1859, die aber jeweils nur auf Kriegsdauer bestanden. Demgegenüber sollten nach Henry Dunants Vorstellungen die nationalen Rotkreuz-Gesellschaften nicht nur temporär wirken, sondern sich in Friedenszeiten auf die im Krieg anfallenden Aufgaben im Rahmen der Genfer Konvention vorbereiten. Der erste in diesem Sinne in Österreich ins Leben gerufene Patriotische Hilfsverein wurde am 02.05.1867 zur ständigen Institution erklärt. 1880 bildeten mit Gründungsdatum 14.03. die Patriotischen Hilfsvereine die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuz.

1879 wurde der Patriotische Frauenhilfsverein, 1880 der Patriotische Landeshilfsverein (Herren) in Tirol gegründet. Beide Vereine schlossen sich am 19.09.1891 im Alten Landtagssaal zum Patriotischen Landes- und Frauenhilfsverein vom Roten Kreuz für Tirol zusammen. Obwohl erst mit dem Zusammenschluss der Begriff „Rotes Kreuz“ in den Vereinsnamen Einzug hielt, zeigt die Tätigkeit der beiden Vereine bereits in den ersten Jahren ihrer Gründung, dass sie sich selbstverständlich als Hilfsvereine im Sinne der Genfer Konvention, mithin des Roten Kreuzes verstanden: So wurden Vereinbarungen mit anderen Organisationen, wie den Barmherzigen Schwestern, den Kreuzschwestern, der Gesellschaft Jesu oder der Freiwilligen Feuerwehr Innsbruck getroffen, im Kriegsfalle bestimmte Aufgaben zur Versorgung oder zum Transport von Verwundeten im Hinterland durchzuführen oder Räumlichkeiten zur Verwundetenpflege zur Verfügung zu stellen. Man beschäftigte sich außerdem mit der Entwicklung von sanitätstechnischem Material, wie der „Tiroler Sanitätskraxe“ zur Bergung von Verwundeten im alpinen Gelände, und dem Aufbau eines Vereinsspitales zur Unterbringung von Verwundeten. An zivilen Tätigkeiten wurden Sammlungen und Hilfeleistungen z. B. zugunsten der Opfer einer Hochwasserkatastrophe im Jahre 1883 durchgeführt. Zwischen 1880 und 1905 bildeten sich insgesamt 61 Zweigvereine des Landeshilfsvereines sowie 34 des Frauen- und Frauen und Landeshilfsvereines. Diese können allerdings nur unter der Rücksicht, dass die Zweigvereine regionale Ableger einer landesweiten Dachorganisation vom Roten Kreuz darstellten, als Vorläufer der späteren Rotkreuz-Bezirksstellen angesehen werden. Während die Patriotischen Hilfsvereine ihre Wurzeln in der Kriegsopferfürsorge haben, gehen die meisten Rotkreuz-Bezirksstellen in Tirol, sofern sie nicht überhaupt erst nach 1945 gegründet wurden, organisatorisch und personell wohl auf Rettungsabteilungen der Feuerwehren oder Freiwillige Rettungsgesellschaften zurück. Sie haben ihren Ausgangspunkt also im zivilen Rettungswesen.

1932 wurde der Patriotische Landes- und Frauenhilfsverein vom Roten Kreuz für Tirol in '„Landesverein vom Roten Kreuz für Tirol“' umbenannt. Die Umbenennung erfolgte aufgrund eines neuen Rahmenstatuts der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz. Die Tätigkeiten hatten sich bis dahin sukzessive in den zivilen Bereich hinein verbreitert. Dazu gehörte auch die erstmalige Ausbildung von Frauen zu Sanitäterinnen (1934), die Durchführung von Hauskrankenpflegekursen (ab 1935) in ganz Tirol, die Ausrichtung von Übungen, Durchführung von Ambulanzen und die Beteiligung am Zivilschutz.

Tiroler Samariterbund vom Roten Kreuz, 1912 – 1938

Der Tiroler Samariterbund vom Roten Kreuz wurde auf maßgebliche Initiative sowie durch organisatorische und finanzielle Unterstützung der Rettungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Innsbruck am 12.05.1912 als „Deutsch-tirolischer Samariterlandesverband“ aus dem Deutsch-tirolischen Feuerwehrlandesverband heraus gegründet. Schon unmittelbar nach ihrer Gründung hatte die Rettungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Innsbruck Feuerwehren der Umgebung bei der Gründung von Rettungsabteilungen beratend unterstützt. Von daher war die Idee, eine Dachorganisation, der alle Rettungsabteilungen der Feuerwehren angehören sollten und das Feuerwehrrettungswesen vereinheitlichen sollte, zu gründen, nur folgerichtig. Ziel war, die Gründung von Rettungsabteilung der Feuerwehren in ganz Tirol zu fördern, wobei insbesondere an auch entlegene, schwer zugängliche Täler gedacht wurde, die Organisation des Tiroler Rettungswesens, die Ausrüstung sowie die Ausbildung der Sanitäter tirolweit zu vereinheitlichen. Vorbild waren Samariterlandesverbände in Schlesien, Mähren, Böhmen und Niederösterreich gewesen. 1916 übergab der Deutsch-tirolische Samariterlandesverband seine Agenden dem Tiroler Landesverband für Feuerwehr und Rettungswesen, blieb aber wegen der Verwaltung von Spendengeldern weiter bestehen. 1925 kam es zur Abspaltung vom Landesverband für Feuerwehr- und Rettungswesen und zur „Neugründung“ als „Tiroler Samariterbund“, der sich kurz darauf, vermutlich 1927, in „Tiroler Samariterbund vom Roten Kreuz“ umbenannte. In der Zeit bis zu seiner Auflösung im Jahre 1938 weitete sich der Tätigkeitsbereich des Tiroler Samariterbundes vom Roten Kreuz immer weiter aus. Er war nun auch u. a. im Katastrophenschutz, dem Landstraßenrettungsdienst (Errichtung von mit Standleitungstelefonen und Sanitätskästen ausgerüsteten Rettungsstellen entlang der Landstraßen) sowie im Luftschutz tätig.

Das Deutsche Rote Kreuz, 1938 – 1945

Mit Verordnung des Reichsinnenministeriums vom 23.05.1938 wurde die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuz aufgelöst und dem nationalsozialistisch gleichgeschalteten Deutschen Roten Kreuz inkorporiert. Im Juli 1938 werden die Landesstellen XVII (Wien) und XVIII (Salzburg) des Deutschen Roten Kreuzes gegründet – die Landesstellen entsprachen den Wehrkreisen – und die einzelnen Dienststellen der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz diesen eingegliedert. Im Gau Tirol-Vorarlberg entstehen die DRK-Kreisstellen Dornbirn, Feldkirch, Innsbruck, Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Reutte und Schwaz. Zugeordnet waren sie der Landesstelle XVIII in Salzburg, die für die früheren Bundesländer Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg sowie für das Südburgenland zuständig war. Zeitgenössische Quellen sehen eine Übernahme insbesondere der Agenden des Tiroler Samariterbundes vom Roten Kreuz durch die DRK-Kreisstelle Innsbruck. Diese umfasste die sog. Ortsgemeinschaften Wattens, Solbad Hall, Steinach/Brenner und Telfs, also ungefähr das Gebiet, das heute als „Tirol Mitte“ bezeichnet wird. Die bestehenden Dienststellen der Freiwilligen Rettungsgesellschaften wurden wohl zwischen August und Jahresende 1938 als DRK-Ortsstellen mitsamt dem Personal, sofern es nachweisen konnte, deutschblütig zu sein, übernommen.

Die Gründung des Landesverbandes Tirol der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz

Bereits im Mai 1945 soll sich ein Arbeitsausschuss selbst gebildet und am 25. d. Mts. Burghard Breitner zum Präsidenten des Landesverbandes gewählt haben.[1] Ob es sich bei der Funktion Breitners um eine kommissarische Leitung gehandelt hatte, bevor noch vereinsmäßige Strukturen des Landesverbandes ausgebildet waren, ließ sich nicht feststellen. Burghard Breitner soll maßgeblich daran beteiligt gewesen sein, dass das Tiroler Rote Kreuz die „Anerkennung des Comité International de la Croix Rouge […] erlang[t] [habe] und damit auch die Bewilligung zum Tragen der Rot-Kreuz Armbinde“[2]. Damit galt der Landesverband Tirol der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz als gegründet.[3] Als Adresse fungierte anscheinend vorerst noch jene der ehemaligen DRK-Kreisstelle Innsbruck im „Stieglhaus“[4], Wilhelm-Greil-Straße 25, während die Adresse in der Hofburg[5] ebenfalls schon bestanden hatte.

Das Vereinsregister weist den 12.06.1945 als Datum der Vereinsmeldung aus. Der Landesverband Tirol soll als der erste der Landesverbände der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz ins Leben gerufen worden sein, alle anderen Landesverbände seien nachgezogen.[6] Diese hätten sich in der Folge zur Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz zusammengeschlossen. Als am 20.07.1946 in Wien deren Arbeitsausschuss gewählt und die Geschäftsordnung beschlossen wurde, sei dies ebenfalls unter dem Vorsitz von Burghard Breitner geschehen.[7] Die Satzungen des Landesverbandes, so scheint es, wurden von der Landes- und Bundesregierung erst im Laufe des Jahre 1947 genehmigt.[8]

Österreichisches Jugendrotkreuz Tirol

Gründung des Österreichischen Jugendrotkreuzes, 1922/23

Inspiriert von Jugendrotkreuzbewegungen vor allem in den USA, aber auch in Australien, die nach Ende des Ersten Weltkrieges österreichische Kinder mit kleinen Geschenken und Briefen bedachten, entwickelte ein von einer Delegierten des American Junior Red Cross beratener Vorbereitungsausschuss im April 1922 das erste Programm des Österreichischen Jugendrotkreuzes. Am 12. Feber 1923 fand auf Einladung des Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz die Gründungsversammlung statt. Grundgedanke der neuen Organisation war, dass Kinder und Jugendliche ihre Talente zugunsten Hilfsbedürftiger einsetzen sollten.

Die Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg, 1947

Barbara Wankmüller, die für die Wiedergründung des Österreichischen Jugendrotkreuzes nach dem Zweiten Weltkrieg zentrale Persönlichkeiten interviewt hat, beschreibt die Entstehung folgendermaßen:

Josef Berti, langjähriger Landessekretär und Chefredakteur der ehemaligen ÖJRK-Zeitschrift „Jungösterreich“, berichtet von den legendenhaft anmutenden Anfängen des ÖJRK Folgendes:

Josef Berti, langjähriger Landessekretär und Chefredakteur der ehemaligen ÖJRK-Zeitschrift „Jungösterreich“, berichtet von den legendenhaft anmutenden Anfängen des ÖJRK Folgendes: Im Winter 1946 schicken die USA Hilfsgüter nach Tirol, darunter einen Eisenbahnwaggon voll Wolle und Berge von Stoffballen mit der Bestimmung für Kinder und Jugendliche in Tirol. Der gerade eben aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrte gebürtige Elbigenalper Arthur Haidl (1910 – †1979), späterer Vizebürgermeister der Stadt Innsbruck, hat die Idee, die Verteilung der Güter den Schulen zu übertragen […]. Es entstehen im Nu Kleidungsstücke aus der Wolle und den Stoffen, und diese werden an die verteilt, die zu wenig davon haben: Die bis heute bestehende Aktion „Schüler helfen Schülern“ ist geboren. Haidl macht sich die Tatsache zunutze, dass der Name Jugendrotkreuz politisch unbelastet ist und keiner Entnazifizierung bedarf. Diese Aktion wertet Berti als den Startschuss des ÖJRK der zweiten Generation. Haidl versteht es außerdem, Synergien zu nutzen, und gründet in der Folge auch die Österreichischen Jugendkulturwochen, an denen die Spitze der österreichischen freischaffenden Autor:innen der Nachkriegszeit teilnimmt. Die Mitarbeiter:innen der Österreichischen Jugendkulturwochen sind gleichzeitig im ÖJRK gestaltend tätig. Folgerichtig erscheint auch in Innsbruck die erste ÖJRK-Zeitschrift mit dem Titel „Jungösterreich“. Der damals noch junge Paul Flora (1922 – †2009) übernimmt die Illustration. Was dem Ungeist des Nationalsozialismus zum Opfer gefallen ist, hat Arthur Haidl 1947 in Tannheim wiederbelebt. Auf seine Einladung hin treffen sich im Vereinshaus des Dorfes ca. 150 Menschen aus dem Schulwesen in leitender Funktion zu einer einwöchigen Tagung, als deren wichtigstes Ergebnis die Einleitung jenes Prozesses betrachtet werden kann, der in der formalen Wiedergründung des Österreichischen Jugendrotkreuzes endet – und damit gleichzeitig der Beginn einer blühenden Organisation wird. Josef Berti schildert die Anfänge des ÖJRK der zweiten Generation folgendermaßen: „Getagt wurde in einem Zelt, genächtigt (wahrscheinlich) in einem Gasthaus. Doch die Spuren sind verweht. Es wurde nämlich kein Protokoll hinterlassen.[9]

Spätestens im Feber 1947 dürfte das Österreichische Jugendrotkreuz Tirol in Tannheim neu erstanden sein[10], wenn auch die erste Bundesleitung erst am 14.02.1948 in Wien gewählt und am 04.05.1948 vom Arbeitsausschuss der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz bestätigt wurde[11]. Zu diesem Zeitpunkt existierten weder Statut noch Geschäftsordnung! Bis zur Annahme eines Statuts wurde mit provisorischen Bezeichnungen für Dienststellen und Funktionen gearbeitet. Diese enthielten bereits die spätere Struktur aus Bundesleitung, Generalsekretariat, Landes- und Bezirksleitungen[12].

Spätestens im Feber 1947 dürfte das Österreichische Jugendrotkreuz Tirol in Tannheim neu erstanden sein14, wenn auch die erste Bundesleitung erst ein Jahr später, in der konstituierenden Sitzung vom 14.02.1948 in Wien gewählt und in der Sitzung des Arbeitsausschusses der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz vom 04.05.1948 bestätigt werden sollte15. Zu diesem Zeitpunkt existierten weder Statut noch Geschäftsordnung! Bis zur Annahme eines Statutes wurde mit provisorischen Bezeichnungen für die Dienststellen und Funktionen gearbeitet. Diese enthielten bereits die spätere Organisationsstruktur aus Bundesleitung, Generalsekretariat, Landes- und Bezirksleitungen.16 Das Tiroler Jugendrotkreuz lehnte die Bezeichnung „Bezirksleitungen“ und deren Errichtung interessenterweise zunächst ab, weil man diese in der Aufbauphase für verfrüht hielt und Bedenken hatte, sie personell besetzen zu können. Alternativ wurde die Einsetzung von „Bezirksvertrauenspersonen“ als Verbindungsstellen zu den Bezirken vorgeschlagen.17 Im September 1948 wurde schließlich ein Entwurf für eine Geschäftsordnung des Österreichischen Jugendrotkreuzes vom Arbeitsausschuss der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz einstimmig genehmigt. „Der Entwurf gilt nunmehr als die tatsächliche 'Geschäftsordnung des Österr. Jugendrotkreuzes' und ist für alle Landesleitungen bindend.“18 Ende des Jahres eröffnete die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuz für die Bundesleitung des Österreichischen Jugendrotkreuzes auch ein Postsparkassenkonto mit der Nummer 12905.19

Im März 1948 wurde außerdem das Mitteilungsblatt „Tiroler Jugendrotkreuz“ unter Umbenennung des Titels in „Österreichisches Jugendrotkreuz – Arbeitsblätter für Erzieher“ zum gesamtösterreichischen Blatt. Es bietet erzieherische Hinweise und Behelfe für die Arbeit im Sinne des Jugendrotkreuzes. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage war es der Landesleitung Tirol nicht möglich, jene Menge Papiers, die aufgrund der Auflagenerhöhung erforderlich ist, bereitzustellen. Die Landesleitungen sollen wegen der Zuteilung von Papier daher bei den Landwirtschaftsämtern vorsprechen. Desgleichen sollten die Landesleitungen die Kosten für die von ihnen bezogenen Exemplare selbst tragen. Das Generalsekretariat des Österreichischen Jugendrotkreuzes schlug daher den Landesleitungen daher vor, sich in der Sache an die jeweiligen Landesverbände wenden und von den Lehrern einen Kostenbeitrag einzuheben. Maßnahmen, die sich letztzlich als nicht mehr notwendig erwiesen, nachdem der Arbeitsausschuss der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz sich bereiterklärt hatte, die Kosten für die ersten drei Nummern zu übernehmen. Der Versand der Mitteilungen erfolgte durch die Landesleitung Tirol des ÖJRK an die anderen Landesleitungen, die sie wiederum an die Bezirksleitungen weiterleiten sollten.

Die Reorganisation des Österreichischen Jugendrotkreuzes nach dem Zweiten Weltkrieg ging freilich nicht nur von Tannheim aus, hier fanden im Sommer 1948 auch das erste Internationale Sommertreffen sowie die zweite Bundestagung statt.

Wie die Herausgabe des Mitteilungsblattes standen auch viele Tätigkeiten des Jugendrotkreuzes in der Nachkriegszeit im Zeichen der Bewältigung der nach dem Zweiten Weltkrieg herrschenden Mangelkrise. In der Festschrift zum 25-jährigen Bestandsjubiläum heißt es dazu:

Der Not der Zeit entsprechend trat das Jugendrotkreuz zuerst durch karitative Leistungen in Erscheinung. So wurden damals unter anderem Schuh- und Milchaktionen durchgeführt, Spenden des amerikanischen Roten Kreuzes waren die Grundlage dafür. Über 1000 Schülerinnen beteiligten sich an einer Wollaktion. In vielen Arbeitsstunden konnten so Kindersachen hergestellt werden. Aus der ersten Sammlung nach dem Krieg wurden S 36.000.— für eine Ferienaktion zur Verfügung gestellt. Bald darauf erbrachte eine andere Sammlung, diesmal für Rußlandheimkehrer, S 50.000.—. Nachher wurden die Aktionen vielfältiger, sie reichten von Holzaktionen für alte Frauen bis zur Hilfe für Bergbauernkinder. Seit dem Jahr 1948 führt das Tiroler Jugendrotkreuz mit dem Christkindl- und Nikolauseinzug zwei Weihnachtsaktionen durch, die für die Landeshauptstadt zur Tradition geworden sind.[13]

Die Rotkreuz-Bezirksstellen

Der organisatorische Aufbau des Österreichischen Roten Kreuzes in Landesverbände und Bezirksstellen geht erst auf die Konstituierung der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz in den Jahren 1945 bis 1947 zurück. Die Tiroler Rotkreuz-Bezirks- und Ortsstellen, sofern sie nicht erst nach 1945 gegründet wurden, führen unbeschadet dessen ihre offiziellen Gründungsdaten auf unterschiedliche Vorgängerorganisationen zurück. Manche machen sie an der Gründung einer Rettungsabteilung der jeweiligen örtlichen Freiwilligen Feuerwehr fest, wieder andere an der Entstehung einer späteren Rettungsgesellschaft. Häufig wird darüber hinaus auf einen früher entstandenen regionalen Zweigverein des Patriotischen Landes- und Frauenhilfsvereines vom Roten Kreuz für Tirol verwiesen, allerdings ohne dass auch nur eine einzige Bezirksstelle ihre Gründung mit diesem in Zusammenhang bringt. Der Rückgriff auf Rettungsabteilungen und Rettungsgesellschaften bei der Wahl der Gründungsdaten von Rotkreuz-Bezirks- und Ortstellen spricht für eine personelle und operative Kontinuität, die in Bezug auf Personal und Art der Kerntätigkeit auch die Ortsgemeinschaften und Kreisstellen des Deutschen Roten Kreuzes während der nationalsozialistischen Diktatur umfasst.

Die Rettungsabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und die Freiwilligen Rettungsgesellschaften

Die Rettungsabteilungen entstanden sukzessive im Gefolge der Gründung der Rettungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Innsbruck als der ersten Gründung einer Rettungsabteilung innerhalb einer Feuerwehr in Tirol am 12.04.1907, oftmals unter deren Beratung. In gewissen Fällen konnte dabei schon auf früher bestehende Sanitätsabteilungen zurückgegriffen werden, die allerdings nur bei Einsätzen der Feuerwehr ausrückten. Die Gründungen wurden vom Patriotischen Landes- und Frauenhilfsverein resp. dessen regionalen Zweigvereinen finanziell und organisatorisch unterstützt. Die Rettungsabteilungen der Feuerwehren sollten im Gegenzug im Kriegsfalle Aufgaben im Sinne der Genfer Konvention übernehmen, dafür erhielten sie das Recht, das Rote Kreuz als Kennzeichen zu führen. Die Verpflichtung beruhte auf einem Arbeitsübereinkommen zwischen der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz und dem Österreichischen Feuerwehrausschuss von Mai 1892. Es verpflichtete die Freiwilligen Feuerwehren im Kriegsfalle als sog. „Lokalkrankentransportkolonnen vom Roten Kreuz“, den sog. „Verwundetenabschub“ im Hinterland durchzuführen. Dieser bestand im Transport der an den Bahnhöfen ankommenden Verwundeten in Reservespitäler oder nach Hause sowie in der Versorgung durchreisender Verwundeter. In Innsbruck wurden von 1914 bis 1917 über 60.000 Verwundete solcherart transportiert. Ein weiteres Abkommen zwischen Österreichischem Feuerwehrausschuss und der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz über die Einrichtung von zivilen Rettungsabteilungen bei den Feuerwehren zur Durchführung des öffentlichen Rettungsdienstes folgte am 21.03.1914.

Mit Beschluss des Feuerwehrlandesverbandstages vom 15.08.1925 in Reutte sollten die großen Rettungsabteilungen aus den Feuerwehren ausgeschieden werden. Als Begründung wurde angegeben, dass diese bereits von den Feuerwehren weitgehend unabhängig agierten. Konkret war damit gemeint, dass viele Sanitäter der Rettungsabteilungen gar keine Feuerwehrmänner, sondern eben nur mehr Sanitäter waren. Trotz des Beschlusses traten nicht alle Rettungsabteilungen sofort, sondern einige erst viel später aus den Feuerwehren aus. Im Gefolge des Austrittes wurden die Rettungsabteilungen meistens zu „Rettungsgesellschaften“ neu gegründet.

Die erste Rettungsabteilung einer Freiwilligen Feuerwehr in Tirol nach der Gründung jener der Freiwilligen Feuerwehr Innsbruck am 12.04.1907 entstand vermutlich im Jahre 1909 in Wörgl, gefolgt von den Rettungsabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren Telfs und Lienz (beide 1910), Bozen (1912), Kitzbühel (1913) und Schwaz (1913), aber auch Mutters (1912), und Leutasch (1913), wo es heute keine Bezirks- oder Ortsstellen des Roten Kreuzes gibt.

Gründungsdaten der Tiroler Rotkreuz-Bezirksstellen

Im Folgenden die Gründungsdaten lediglich der Tiroler Bezirksstellen sowie jener Ortsstellen der Bezirksstelle Innsbruck-Land, die vor Gründung der Bezirksstelle Innsbruck-Land bestanden hatten.

| Gründungsdatum | Bezirksstelle / Ortsstelle | Gegründet als / Teil von | Patriotischer Landes- und Frauenhilfsverein v. RK | Legende |

|---|---|---|---|---|

| 12.04.1907 | Innsbruck-Stadt | Rettungsabteilung Feuerwehr | 1879 Frauenhilfsverein 1880 Landeshilfsverein |

|

| 1909 | Telfs | Rettungsabteilung Feuerwehr | 1880 Frauenhilfsverein 1880 Landeshilfsverein |

|

| 13.02.1913 | Kitzbühel | Rettungsabteilung Feuerwehr | 1900 Landes- & Frauenhilfsverein | Lt. Zeitungsberichten vom 08.02.1913 habe die gründende Versammlung am 05.02.1913 stattgefunden, lt. Festschrift des ÖRK-KB zum 75-Jahr-Jubiläum sei es der 13.02.1913 gewesen. Da die Differenz zwischen den beiden Terminen genau sieben Tage beträgt, könnte es sich um zwei Versammlungen handeln, in deren erster der Beschluss zur Gründung gefasst wurde, der in deren zweiter umgesetzt wurde. |

| 1914 | Schwaz | Rettungsabteilung Feuerwehr | 1880 Frauenhilfsverein 1881 Landeshilfsverein |

Die Gründungsversammlung der RA der FF Schwaz fand bereits am 14.11.1913 statt, eine ausgebildete Mannschaft stand aber erst im Juli 1914 zur Verfügung. |

| 14.03.1914 | Hall in Tirol | Rettungsabteilung Feuerwehr | 1880 Frauenhilfsverein 1882 Landeshilfsverein |

|

| 26.06.1927 | Reutte | Freiwillige Rettungsgesellschaft | 1880 Frauenhilfsverein 1880 Landeshilfsverein |

|

| 17.01.1932 | Imst | Freiwillige Rettungsgesellschaft | 1880 Frauenhilfsverein 1880 Landeshilfsverein |

|

| 31.07.1932 | Landeck | Freiwillige Rettungsgesellschaft | 1880 Frauenhilfsverein 1880 Landeshilfsverein |

|

| 07.07.1936 | Kufstein | Freiwillige Rettungsgesellschaft | 1879 Frauenhilfsverein 1880 Landeshilfsverein |

|

| 1910 (1942?) | Lienz (Osttirol) | Rettungsabteilung Feuerwehr (DRK) | 1880 Frauenhilfsverein 1882 Landeshilfsverein |

Unklar, was die Gründung 1942 war. Eine Kreisstelle Lienz des DRK scheint 1938 gegründet worden zu sein. Eine Rettungsabteilung der FF bestand ab 1910; eine Freiwillige Rettungsgesellschaft ist 1931 zumindest belegt. |

| 1964 | Wattens | Bezirksstelle des ÖRK | 1882 Landeshilfsverein | |

| 1947 | (Innsbruck-Land:) Fulpmes | Landesverband Tirol ÖRK | – | Die Ortsstellen Seefeld, Fulpmes und Steinach wurden vor 1982 als „Innsbruck-Land“ angesprochen, bildeten aber keine vom Landesverband unabhängige Bezirksstelle. |

| 1949 | (Innsbruck-Land:) Seefeld | Landesverband Tirol ÖRK | 1880 Frauenhilfsverein | Die Ortsstellen Seefeld, Fulpmes und Steinach wurden vor 1982 als „Innsbruck-Land“ angesprochen, bildeten aber keine vom Landesverband unabhängige Bezirksstelle. |

| 1962 | (Innsbruck-Land:) Steinach/Brenner | Landesverband Tirol ÖRK | – | Die Ortsstellen Seefeld, Fulpmes und Steinach wurden vor 1982 als „Innsbruck-Land“ angesprochen, bildeten aber keine vom Landesverband unabhängige Bezirksstelle. |

| 1982 | Innsbruck-Land | Bezirksstelle Innsbruck-Land ÖRK | – | Zusammenschluss bzw. formale Gründung der Bezirksstelle aus den Ortsstellen Seefeld, Fulpmes und Steinach. |

Nachkriegszeit

Im Folgenden einige ausgewählte Tätigkeitsfelder des Landesverbandes Tirol der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz in der Nachkriegszeit:

Rettungs- und Krankentransportdienst

Der Rettungs- und Krankentransport soll im Jahre 1946 mit 17 Fahrzeugen tirolweit durchgeführt worden sein.[14]

Flüchtlingsversorgung

Der Zweite Weltkrieg hinterließ in Europa 14 Mio. Flüchtlinge, davon 1,6 Mio. (auf 6 Mio. Einwohner) in Österreich und rund 600.000 in Tirol. Durch das Rote Kreuz Tirol wurden damals Ostflüchtlinge, Heimatvertriebene, Umsiedler und „Displaced Persons“ betreut sowie Heimkehrerzüge u. a. aus Jugoslawien und Züge von reichsdeutschen Rückkehrern nach Deutschland begleitet. Heimkehrer wurden von Rotkreuz-Schwestern auch im ehemaligen NS-Arbeitserziehungslager Reichenau versorgt.

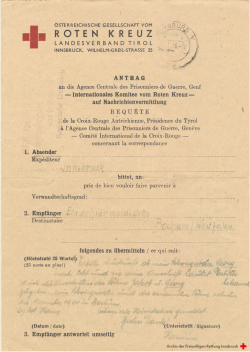

Suchdienst

.

Ein Suchdienst der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz wurde schon mit August 1914 geschaffen. Vermutlich seit 1906 waren kriegführende Länder verpflichtet, Auskunftsbüros zu unterhalten. Unter dem Titel „Auskunftsbureau vom Roten Kreuze“ wurden von der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz ab Beginn des Ersten Weltkriegs Nachrichten über kranke Militärpersonen, Gefallene, Verstorbene, Vermisste, Kriegsgefangene u. a. weitergeleitet. Der Bund österreichischer Frauenvereine erklärte sich erbötig, seine Mitglieder anzuregen, in den lokalen Verwundetenspitälern nach vermissten Militärpersonen zu suchen. In den ersten fünf Wochen des Krieges sollen bereits 192.000 (!) Anfragen bearbeitet worden sein. Die Zentralvermittlung erfolgte durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Im September 1914 schuf der Schweizer Bundesrat zudem ein Büro zur Heimschaffung von Zivilinternierten. Für Tirol gab es während des Ersten Weltkriegs in Bozen eine „Hilfs- und Auskunftsstelle vom Roten Kreuz“, ob es eine ähnliche Einrichtung auch in Nordtirol bzw. Innsbruck gab, ließ sich noch nicht klären.

Während der nationalsozialistischen Diktatur unterhielt auch das Deutsche Rote Kreuz einen Suchdienst für Angehörige von Vermissten. Ansprechpartner waren die Dienststellen des DRK, die sich mit den Ortsgruppenleitungen der NSDAP abstimmten. Auch direkte Suchanfragen an das Internationale Rote Kreuz waren möglich.

Für den Suchdienst des Roten Kreuzes Tirol ab Kriegsende 1945 fungierten an den Adressen Maria-Theresien-Straße 7 und 29 Kontaktbüros. Neben der Weiterleitung von Suchanfragen und Korrespondenzen über das Internationale Rote Kreuz wurden auch spezielle Suchaktionen z. B. für Zivilflüchtlinge und Kriegsgefangene durchgeführt. Der Ablauf sei anhand einer dieser Aktionen für Zivilflüchtlinge, ehemalige KZ-Insassen und Evakuierte von Juli 1945 beschrieben:

Es wurde eine zentrale Suchkartei angelegt, der us-amerikanische Besatzungssender „Rot-Weiß-Rot“ gab täglich die Suchmeldungen durch und in Tabaktrafiken, Zeitungsläden sowie auf dem Land in den Bürgermeisterämtern und Rotkreuz-Dienststellen wurden Suchkarten mit Formularvordruck ausgelegt. Die Aktion wurde gemeinsam mit dem Roten Kreuz Salzburg und Oberösterreich durchgeführt.

Neben dem Suchdienst des Tiroler Roten Kreuzes beschäftigte sich außerdem eine Niederlassung des Bayerischen Roten Kreuzes, die in der Angerzellgasse 6 (eine Adresse, die so heute nicht mehr zu existieren scheint) angesiedelt war, mit der Suche nach und der Repatriierung von Reichs- und Volksdeutschen (Staatsangehörige es Deutschen Reiches, die sich während der Existenz des Großdeutschen Reiches auf dem früheren österreichischen Gebiet niederließen). Deren Agenden wurden mit der Auflösung dieser Außenstelle des Bayerischen Roten Kreuzes im September 1946 vom Roten Kreuz Tirol übernommen.

In den ersten Monaten nach Kriegsende sollen 250.700 Personen den Suchdienst in Anspruch genommen haben, wobei 112.105 Anträge bearbeitet wurden, von denen 24.486 Fällen Sucherfolge erzielt wurden. Die große Menge an Anfragen konnte nur mit Hilfe von Studenten abgearbeitet werden.

Aus den spärlichen Erwähnungen des Suchdienstes in späteren Jahren lässt sich herausarbeiten, dass dieser spätestens in den 1960er- und 1970er-Jahren einer Abteilung „Karitative Tätigkeit“ zugeordnet war und im Jahre 1967 102 Anfragen zu bearbeiten hatte, wobei er fünf bis sieben Nachforschungen pro Monat in die Wege leitete.[15] In den 1970er-Jahren wurde zwischen Militär- und zivilem Suchdienst unterschieden, wobei letzterer noch im Jahre 1978 32.324 offene Fälle aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges vorliegen hatte.

Der Suchdienst des Landesverbandes Tirol des Österreichischen Roten Kreuzes erfuhr im Jahre 2006 eine vom Österreichischen Roten Kreuz ausgehende Neuorganisation. Antragsteller sollten in den Landesverbänden lokale Ansprechpartner vorfinden, damit die Daten besser erfasst würden und eine bessere Ausgangsbasis für die Recherchen gegeben waren.

Organisation von Medikamenten

„Die Landessanitätsdirektion, bemüht, fehlende Medikamente für die Kliniken, Bezirkskrankenhäuser, Gesundheitsämter und Ärzte ins Land zu bringen, trat umgehend nach Kriegsende an das Rote Kreuz mit der Bitte um deren Beschaffung über das Internationale Rote Kreuz in Genf heran. Eine Tiroler Rotkreuzdelegation konnte bereits im August 1945 in Genf die erste Medikamentensendung nach Tirol erreichen. Während dieser Reise gelang es den Vertretern des Tiroler Roten Kreuzes, eine Verbindung mit dem Schweizer Roten Kreuz aufzunehmen und die Verschickung gesundheitsgefährdeter und unterernährter Kinder in die Schweiz zu vereinbaren.“[16]

Erholungsaufenthalte österreichischer Kinder in der Schweiz

Die Aktion dürfte ursprünglich vom Schweizerischen Roten Kreuz ausgegangen sein und verfolgte den Zweck, unter der Mangelkrise der Nachkriegszeit besonders leidende Kinder in der Schweiz wieder „aufzupäppeln“. Schwestern des Tiroler Roten Kreuzes begleiteten die Züge nach Buchs, wo die Kinder auf übertragbare Krankheiten und Tuberkulose untersucht und an das Schweizerische Rote Kreuz übergeben wurden. Eine Zeitzeugin, die als Sechsjährige an einem der Aufenthalte in der Schweiz teilgenommen hatte, schildert die Fahrt folgendermaßen:

„Die Züge waren voll beladen und da waren Schwestern mit. Die Schwestern waren Innsbrucker Schwestern wahrscheinlich. Da hatten wir ein Tafele, ein Holztafele umgehängt, mit Namen und wo wir hinkommen sollen. In Buchs mussten wir aussteigen und da hatten wir die ärztliche Untersuchung wegen Tuberkulose und Läusen. Und die, die nicht durchgekommen sind, mussten wieder nach Hause. […] Ich habe nur ein Rucksackl gehabt, Gummistiefel, ein gestricktes Kleid, blau, mit Glocken und Blümeln, beim Rucksackl hat der Bär rausgeschaut und so bin ich gefahren. […] Wir sind in Buchs Hand in Hand in einen Raum gekommen und da sind die Leute gewesen, die uns abgeholt haben. Da wurde mein Name aufgerufen. Wir sind dann von Buchs über Zürich nach Bern gefahren, erste Klasse. Dann sind wir gegen Abend angekommen. Die Straßenbahn war faszinierend, weil sie sehr modern war. Dann hat er mich der gesamten Familie vorgestellt. Die ersten Tage hatte ich schon Heimweh. Da haben sie mich mit allem Möglichen abgelenkt. Und dann hat sich das gelegt. In den Geschäften ist man sich vorgekommen wie im Schlaraffenland. Schokolade, Nüsse, das haben wir ja alles nicht gekannt. Wir waren da auch im Zoo bei den Bären, die dort getanzt haben. Die Tierhandlungen! Ich bin mir vorgekommen wie in einer anderen Welt. Und das Schwimmbad, wo dann die Wellen gekommen sind! Sie haben mir auch alles getan und mich sehr verwöhnt. Und auch die Kinder haben mich gut aufgenommen. Denn die habe ich ja nicht verstanden zuerst. Aber wie ich dann heimgefahren bin, da habe ich so Schwyzerdütsch gesprochen, dass mich die Leute hier fast nicht verstanden haben. Das habe ich gleich gelernt. […] Für uns war es schon ein Erlebnis.“[17]

Insgesamt begleiteten Schwestern des Roten Kreuzes vier Kinderzüge.

Die Wiener Kinderhilfe in Tirol

Während Tiroler Kinder in die Schweiz fuhren, befasste sich die Wiener Kinderhilfe mit der Durchführung von Erholungsaufenthalten für Wiener und niederösterreichische Kinder in den westlichen Bundesländern. Beteiligt war nicht nur das Tiroler Rote Kreuz, sondern auch die Caritas, die Freie Österreichische Jugend, die ÖBB, die SPÖ sowie die KPÖ. Die Zentralstelle für die Aktion wurde auf gemeinsamen Beschluss der Aktionspartner vom Tiroler Roten Kreuz gestellt, das dafür ein eigenes Referat „Kinderhilfe“ in der Abteilung VII des Landesverbandes im ersten Stock der Hofburg schuf. Insgesamt wurden in Tirol 3000 Unterbringungsplätze für Wiener Kinder organisiert. Die ersten 1100 Kinder trafen am 21.02.1946 mit dem Zug ein, die Weiterreise zu den Gastfamilien in ganz Nordtirol wurde mit Postbussen durchgeführt.[18]

Quellenachweis

- ↑ Rotes Kreuz Tirol – 50 Jahre im Zeitraffer. RK Tirol Info (1995) o. Jg., Nr. 2, 05.1995, 4–8, hier 4.

- ↑ AdFRI (Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck), OERK-FRI-Vleit-EA, 1947-02-10: Protokoll der Sitzung des Engeren Ausschusses der Freiwilligen Rettungsgesellschaft Innsbruck vom 10.02.1947.

- ↑ Vgl. Rotes Kreuz Tirol – 50 Jahre im Zeitraffer. RK Tirol Info (1995) o. Jg., Nr. 2, 05.1995, 4–8, hier 4.

- ↑ Vgl. StAI, Adressbücher der Landeshauptstadt Innsbruck: Jahrbuch und Einwohnerverzeichnis der Landeshauptstadt Innsbruck 1946/1947, VIII. Verzeichnis der Vereine in Innsbruck, 6.

- ↑ Vgl. StAI, Adressbücher der Landeshauptstadt Innsbruck: Jahrbuch und Einwohnerverzeichnis der Landeshauptstadt Innsbruck 1946/1947, III. Verzeichnis der Behörden, Ämter, öffentlichen Stellen, Anstalten usw. in Innsbruck, 8.

- ↑ Vgl. AdFRI, OERK-FRI-Vleit-EA, 1947-02-10: Protokoll der Sitzung des Engeren Ausschusses der Freiwilligen Rettungsgesellschaft Innsbruck vom 10.02.1947.

- ↑ Vgl. AdFRI, OERK-FRI-Vleit-EA, 1946-07-19: Protokoll der Sitzung des Engeren Ausschusses der Freiwilligen Rettungsgesellschaft Innsbruck vom 19.07.1946.

- ↑ Vgl. AdFRI, OERK-FRI-VLeit-EA, 1947-02-18: Protokoll der Sitzung des Engeren Ausschusses der Freiwilligen Rettungsgesellschaft Innsbruck vom 18.02.1947.

- ↑ Wankmüller, Barbara: Das Österreichische Jugendrotkreuz reloaded: Eine Erfolgsgeschichte mit Außerferner Starthilfe. In: Extra Verren. Jahrbuch des Museumsvereines des Bezirkes Reutte (2022) 17, S. 161–168, hier S. 163f.

- ↑ Vgl. ÖJRKT, Zehnjahresfeier TJRK 11.10.1957, F, 2: Landesleitung Tirol des Österreichischen Jugendrotkreuzes (Hg.): 10 Jahre Österreichisches Jugendrotkreuz in Tirol. Wie dienen und helfen. 1947–1957. Ein Bericht. Innsbruck: Selbstverlag, Typ: Wagner, 1957.

- ↑ ÖJRKT, Generalsekretariat Rundschreiben 1947/48–1967/1968, Rundschreiben 3/1948 vom 07.04.1948.

- ↑ Vgl. ÖJRK, Generalsekretariat Rundschreiben 5/1948 vom 12.05.1948.

- ↑ AdFRI, OERK-BDL-T-LV-JUB-1970-01: Landesverband Tirol des Österreichischen Roten Kreuzes (Hg.): 25 Jahre Landesverband Tirol des Österr. Roten Kreuzes; o. O. [Innsbruck]: o. V. [Selbstverlag], o. J. [1971?], S. 57.

- ↑ AdFRI, OERK-T-LV-JUB-1970-01: Landesverband Tirol des Österreichischen Roten Kreuzes (Hg.): 25 Jahre Landesverband Tirol des Österr. Roten Kreuzes ; o. O. [Innsbruck] : o. V. [Selbstverlag], o. J. [1971?], 16.

- ↑ AdFRI, OERK-BDL-T-01-JHV-1967: Protokoll der 20. ordentlichen Generalversammlung des Landesverbandes Tirol der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz am 22.04.1967, 5.

- ↑ AdFRI, OERK-BDL-T-LV-JUB-1970-01: Landesverband Tirol des Österreichischen Roten Kreuzes (Hg.): 25 Jahre Landesverband Tirol des Österr. Roten Kreuzes ; o. O. [Innsbruck] : o. V. [Selbstverlag], o. J. [1971?], 15.

- ↑ Keller, Irmhild: Zeitzeugengespräch, geführt von Ernst Pavelka am 02.03.2018.

- ↑ AdFRI, OERK-BDL-T-LV-JUB-1970-01: Landesverband Tirol des Österreichischen Roten Kreuzes (Hg.): 25 Jahre Landesverband Tirol des Österr. Roten Kreuzes ; o. O. [Innsbruck] : o. V. [Selbstverlag], o. J. [1971?], 15.