Exponat des Monats 10/2018: Unterschied zwischen den Versionen

9855 (Diskussion | Beiträge) |

9855 (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 7: | Zeile 7: | ||

= '''Der Funkwagen der Freiwilligen Rettung Innsbruck in zeitgenössischen Aufnahmen, 1978 bis 1984''' = | = '''Der Funkwagen der Freiwilligen Rettung Innsbruck in zeitgenössischen Aufnahmen, 1978 bis 1984''' = | ||

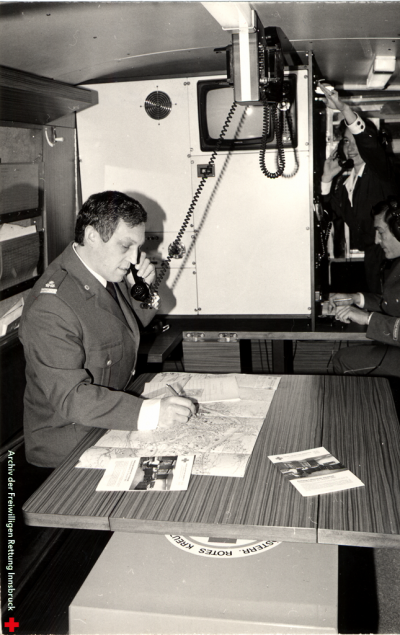

Im '''Oktober 1978''' wurde bei der [https://www.roteskreuz-innsbruck.at ''Freiwilligen Rettung Innsbruck''] mit dem '''Aufbau des sogenannten „Funkwagen“''' begonnen. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um die '''erste mobile Funkeinsatzzentrale eines österreichischen Rettungsdienstes'''. Der Funkwagen kann als '''Vorläufer heutiger mobiler Leitstellen''', aber auch mit entsprechender nachrichtentechnischer Einrichtungen ausgestatteter Einsatzleiterwägen gelten. Mit mobilen Leistellen kann durch möglichst transportabel untergebrachte, modulare Komponenten autark funktionierende technische Ausrüstung zur '''Nachrichtenübermittlung und zur Koordination von Einsatzkräften bei Großschadensereignissen oder Großambulanzen''' nahe an das Geschehen herangebracht werden. | Im '''Oktober 1978''' wurde bei der [https://www.roteskreuz-innsbruck.at ''Freiwilligen Rettung Innsbruck''] mit dem '''Aufbau des sogenannten „Funkwagen“''' begonnen. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um die '''erste mobile Funkeinsatzzentrale eines österreichischen Rettungsdienstes'''. Der Funkwagen kann als '''Vorläufer heutiger mobiler Leitstellen''', aber auch mit entsprechender nachrichtentechnischer Einrichtungen ausgestatteter Einsatzleiterwägen gelten. Mit mobilen Leistellen kann durch möglichst transportabel untergebrachte, modulare Komponenten eine autark funktionierende technische Ausrüstung zur '''Nachrichtenübermittlung und zur Koordination von Einsatzkräften bei Großschadensereignissen oder Großambulanzen''' nahe an das Geschehen herangebracht werden. | ||

[[Bild:FUWA1978 1-2 LSFRI2-20180502094121 funkwagen 1978.png|thumb|600 px|center|link=https://museum.roteskreuz-innsbruck.at/images/1/1e/FUWA1978_1-2_LSFRI2-20180502094121_funkwagen_1978.png|<sup>Der '''Funkwagen''' der [https://roteskreuz-innsbruck.at ''Freiwilligen Rettung Innsbruck''] im '''Jahr seiner Inbetriebnahme, 1978'''. – Diapositiv, 35x24 mm. – Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck</sup>]] | [[Bild:FUWA1978 1-2 LSFRI2-20180502094121 funkwagen 1978.png|thumb|600 px|center|link=https://museum.roteskreuz-innsbruck.at/images/1/1e/FUWA1978_1-2_LSFRI2-20180502094121_funkwagen_1978.png|<sup>Der '''Funkwagen''' der [https://roteskreuz-innsbruck.at ''Freiwilligen Rettung Innsbruck''] im '''Jahr seiner Inbetriebnahme, 1978'''. – Diapositiv, 35x24 mm. – Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck</sup>]] | ||

Version vom 14. Oktober 2018, 15:03 Uhr

Im ⇨ Online-Museum wird jeden Monat ein Gegenstand aus dem ⇨ Archiv der Freiwilligen Rettung Innsbruck vorgestellt.

Der Funkwagen der Freiwilligen Rettung Innsbruck in zeitgenössischen Aufnahmen, 1978 bis 1984

Im Oktober 1978 wurde bei der Freiwilligen Rettung Innsbruck mit dem Aufbau des sogenannten „Funkwagen“ begonnen. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um die erste mobile Funkeinsatzzentrale eines österreichischen Rettungsdienstes. Der Funkwagen kann als Vorläufer heutiger mobiler Leitstellen, aber auch mit entsprechender nachrichtentechnischer Einrichtungen ausgestatteter Einsatzleiterwägen gelten. Mit mobilen Leistellen kann durch möglichst transportabel untergebrachte, modulare Komponenten eine autark funktionierende technische Ausrüstung zur Nachrichtenübermittlung und zur Koordination von Einsatzkräften bei Großschadensereignissen oder Großambulanzen nahe an das Geschehen herangebracht werden.

Die Katastrophenübung am 22.04.1978

Der Aufbau des Funkwagen ist im Kontext einer Reorganisation der Einrichtungen für den Katastrophenschutz in den Jahren 1973 bis 1979 zu sehen. Diese bestand einerseits in einer Neuaufstellung des Katastrophenzuges der Freiwilligen Rettung Innsbruck, anderseits von Seiten des Landesverbandes Tirol des Österreichischen Roten Kreuzes wie des Landes Tirol in Bemühungen um eine Zusammenarbeit der verschiedenen im Zivilschutz tätigen Organisationen zum Zwecke der Vereinheitlichung. Die Bemühungen umfassten neben der Herstellung eines Landeskatastrophenkonzeptes auch erste Schritte, der Uneinheitlichkeit des Sprechfunkes der verschieden Tiroler Rotkreuz-Bezirksstellen, die ihre Funkanlagen auf jeweils unterschiedlichen Frequenzen betrieben, beizukommen.

Am Nachmittag des 22. April 1978 hatte in Innsbruck eine Großeinsatzübung unter der Organisation der Bezirkseinsatzleitung der Stadt Innsbruck stattgefunden, bei der ein Erdbeben der Stärke 8,5 nach Mercalli-Sieberg mit rund 450 Schwerverletzten zur Übungsannahme gemacht wurde. Die Übungsannahme war einem am 6. Mai 1976 in Friaul stattgefunden habenden Erdbeben mit rund 1000 Toten nachempfunden worden. An der Übung nahmen rund 2500 Personen teil. Sie setzten sich zusammen aus Kräften des Roten Kreuzes Innsbruck, allen anderen Tiroler Rotkreuz-Bezirksstellen, der Berufsfeuerwehr Innsbruck, des Österreichischen Bundesheeres sowie aus Zivilpersonen (2/3 der Teilnehmer) in den sog. Hilfestationen (HISTA) der Stadt Innsbruck. Eingebunden waren außerdem Amateurfunker, die Österreichischen Bundesbahnen mit einem Hilfszug, das Einkaufszentrum DEZ, der alte Flughafen und außer dem Landeskrankenhaus Innsbruck die Krankenhäuser Natters, Sanatorium der Barmherzigen Schwestern Kettenbrücke und das Sanatorium der Kreuzschwestern Hochrum. Insgesamt waren 59 Sanitäts- und 31 sonstige Fahrzeuge im Einsatz. Die Gesamteinsatzleitung lag beim Landesrettungskommandanten von Tirol, dem Obmann des Roten Kreuzes Innsbruck, Ing. Karl Pobitzer.

Bei der anschließenden Auswertung der Übung hatte sich neben kleineren Mängeln das Fehlen eines einheitlichen Funksystems als das größte Problem erwiesen. Die einzelnen Tiroler Bezirksstellen betrieben durch den jeweils autonomen Ausbau ihrer Funkanlagen die Geräte nicht nur auf unterschiedlichen Frequenzen, sondern zudem teils im 2-Meter-, teils im 4-Meter-Band. Da man bei den damaligen Funkgeräten die Frequenzen nicht umschalten konnte, sondern je nach Gerät nur auf einem oder zwei Kanälen mit fest eingestellter Frequenz zu funken vermochte, stellte dies ein erhebliches Hindernis beim überregionalen Einsatz der Rettungskräfte dar. Die Verständigung der Rettungswägen unterschiedlicher Bezirksstellen untereinander war dadurch meist nicht möglich. Die Abwicklung des Sprechfunkverkehrs erfolgte über die Einsatzzentrale der Feuerwehr was zu Informationsverlusten bei der Weitergabe von Meldungen an die Rettung führte. Zusätzlich kam es zu einer Überlastung des Funksystems, sodass man auf die Amateurfunker zurückgreifen hatte müssen.

Aufgrund der Erfahrungen aus der Erdbebenübung bekam bei der Freiwilligen Rettung Innsbruck das Projekt eines „Funkwagen“, der wahrscheinlich seit Mitte 1977 in Planung gewesen war, einen Schub zur Umsetzung. Man wollte eine fahrbare Kommandozentrale schaffen, die auch von ungünstig gelegenen Standorten aus sämtliche für den Katastropheneinsatz benötigte Funkbereiche bedienen und so Sprechfunkverbindungen zu den Tiroler Rotkreuz-Bezirksstellen, den Landesverbänden anderer Bundesländer, zu den Behörden und ins Ausland herstellen konnte.

Die Errichtung des Funkwagen

Wahrscheinlich Anfang Oktober 1978 hatte der Funkbeauftragte der Freiwilligen Rettung Innsbruck, Max Zambai, gemeinsam mit Obmann Ing. Karl Pobitzer die Rettungsleitzentrale München besichtigt. München hatte damals die modernste Rettungsleitstelle in Europa. Nach ihrem Vorbild wurde nach dem Besuch die Rettungsleitzentrale Innsbruck, die 1980 als Nachfolgerin der alten Leitstelle in Betrieb gegangen war, geplant. Ein weiteres Ergebnis des Besuchs war aber die Einsicht in die absolute Notwendigkeit eines Funkwagen.

Als Basis wurde um öS 117.000,–– ein Kastenwagen der Marke Steyr-Fiat angekauft. Mit der kommunikationstechnischen Ausstattung wurde Ing. Walter Beham betraut. Ing Beham war beruflich am Flughafen Innsbruck für die technische Nachrichtenübermittlung zuständig gewesen. Mit ihm hatte man einen hochgradigen Spezialisten auf diesem Gebiet an der Hand gehabt.

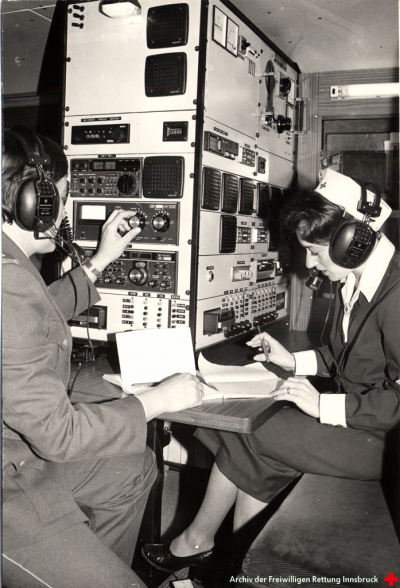

Die technische Ausstattung unfasste:

- 12 Feldtelefon-Anschlüsse, wobei 2 Amtsleitungen direkt an das öffentliche Fernsprechnetz angeschlossen werden konnten.

- 1 Pufferstufe

- 2 UKW-Geräte im 4-m-Band mit je 88 Kanälen

- 2 UKW-Geräte im 2-m-Band

- 1 Katastrophen-Funkstation des Landes Tirol

- 1 CB-Funkstation mit 12 Kanälen

- 1 Amateurfunk-Station (UKW)

- 1 Amateurfunk-Station (KW), mit der weltweit gearbeitet werden konnte.

- 1 UKW-Gerät für Rot-Kreuz-Funk

- 1 Flugfunkgerät zur Sprechverbindung mit dem Tower des Innsbrucker Flughafens.

- Tonbandgeräte zur Aufzeichnung der Gespräche

- 1 Fernsehgerät

- 1 Autoradio-Gerät (LW, MW, KW u. UKW)

- 1 Stromgenerator zur Selbstversorgung mit der notwendigen Energie

- Blaulichtbalken.

- Folgetonhorn

- Lautsprecheranlage.

Die Inbetriebnahme der Anlage dauerte durch den Aufbau der Antennen und des Stromaggregates letztendlich rund zwanzig Minuten, für den Betrieb als solchen wurden vier Funker benötigt. Die Kosten für das ganze Fahrzeug betrugen öS 750.000,––.

Die Einholung der technischen Betriebsbewilligungen für die Geräte hatte schon vor Oktober 1978 begonnen. Am 06.09.1978 stellte man außerdem einen Antrag auf „Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer Amateurfunkstelle der Leistungsklasse C am Standort Rotes Kreuz, Sillufer 3, Innsbruck und zum beweglichen Betrieb der Funkstelle im gesamten Bundesgebiet“. Es wurde damit ein Amateurfunkgerät auf 2-Meter-Band betrieben. Per Anschlag im Aufenthaltsraum eröffnete man interessierten Mitgliedern die Möglichkeit, eine Amateurfunkausbildung zu absolvieren. Eine Ausbildungsmöglichkeit, die am 29.01.1979 begann und über Jahre bestehen bleiben sollte. Die Bewilligung zum Amateurfunkbetrieb besitzt das Rote Kreuz Innsbruck nach wie vor.

Gleichzeitig mit den technischen Betriebsbewilligungen musste man allerdings auch die Bewilligungen für die Mitbenutzung der Funkfrequenzen der Tiroler Bezirksstellen sowie der anderen Landesverbände des Österreichischen Roten Kreuzes und der Behörden, an die man angebunden sein wollte, einholen. Insbesondere die Erlangung der Einverständniserklärungen der anderen Rotkreuz-Bezirksstellen gestaltete sich schwierig, weil diese ihre Funkfrequenzen wie ihre Augäpfel hüteten und der Mitbenutzung durch die Freiwilligen Rettung Innsbruck skeptisch gegenüberstanden. Die Einverständniserklärungen wurden daher über den Umweg des Landesverbandes Tirol des Österreichischen Roten Kreuzes eingeholt. Zwischen September 1978 und September 1979 langten die Mitbenützungsbewilligungen der Tiroler Rotkreuz-Bezirksstellen, der Landesverbände Wien, Steiermark, Kärnten, Burgenland, Salzburg, Oberösterreich, Vorarlberg, Niederösterreich des Österreichischen Roten Kreuzes, des Militärkommandos Tirol, der Tiroler Bergwacht'', des Landesfeuerwehrverbandes Tirol, des Bundesamtes für Zivilluftfahrt sowie des Weißen Kreuzes Italien ein.

Der Wagen mit dem Funkrufnamen „Innsbruck 35“ und dem amtlichen Kennzeichen „T 90.035“ fuhr wohl am 19.06.1979 erstmals aus: In der Auflistung der Kilometerleistungen zu den Bilanzen für das Jahr 1979 wird er mit dem genannten Datum mit einem Kilometerstand von 0 angeführt, bis 31.12.1979 war er 1531 km weit gefahren. Das klingt insofern plausibel, als das Fahrzeug vor der 72. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Rettung Innsbruck im Rahmen einer Ausstellung über die neuen Katastrophenschutzeinrichtungen der Öffentlichkeit das erste Mal vorgestellt worden war.

Realeinsätze

Der Funkwagen wurde wahrscheinlich beim Absturz des us-amerikanischen Weltraumlabors „Skylab“ am 10. und 11. Juli 1979 erstmals real eingesetzt. Er war vom 10.07., 21 Uhr, bis 11.07.1979, 17:43 Uhr, in ständiger Einsatzbereitschaft und zeichnete für den Fall eines Absturzes über Österreich sämtliche Amateur- und Rundfunkansagen den Absturz betreffend auf. Das Weltraumlabor stürzte letztendlich denn doch über dem Indischen Ozean und West-Australien ab.

Während Auslandseinsätzen, die üblicherweise vom Tiroler Roten Kreuz ausgingen, normalerweise aber von den Bezirksstellen und vor allem der Freiwilligen Rettung Innsbruck durchgeführt wurden, stellte der Funkwagen die Gegenstelle auf österreichischer Seite für den Sprechfunkverkehr auf Kurzwellenfrequenzen dar. Dies betraf unter anderem einen aus 34 Fahrzeugen bestehenden Hilfskonvoi des Tiroler Roten Kreuzes, der von 7. bis 9.12.1980 rund 190 Tonnen an Hilfsgütern der Tiroler Bevölkerung in ein süditalienisches Erdbebengebiet transportierte. Bei dem Erdbeben am 23.11.1980 in der Umgebung von Neapel waren 3.000 Menschen umgekommen, 1600 wurden vermisst und 200.000 obdachlos. Die Funkverbindung funktionierte aufgrund der schwierigen Ausrichtung von Kurzwellenantennen allerdings mehr schlecht als recht, sodass alternativ immer wieder zum Telefon gegriffen werden musste.

Neben dem Einsatz zum Aufbau derartiger überregionaler Sprechfunkverbindungen, wurde der Funkwagen auch bei kleineren Einsätzen in Betrieb genommen. Dies war immer wieder vor allem bei Bergungen gemeinsam mit der Bergrettung im für den Sprechfunkverkehr ungünstig gelegenen Gelände der Fall. Der Funkwagen war in einem solchen Fall oft die einzige Möglichkeit, Sprechfunk überhaupt verwenden zu können.

Der Wagen wurde mit Sicherheit regelmäßig bei Großambulanzen als mobile Einsatzleitzentrale aufgefahren, auch bei Großübungen wurde immer wieder eingesetzt.

Das Ende des Funkwagens

Das Konzept des Funkwagen geriet bereits 1993 im Zusammenhang mit der Ablösung des Katastrophenzuges der Freiwilligen Rettung Innsbruck durch die Einführung der Schnelleinsatz-Gruppen (SEG) sowie der Sondereinsatzmannschaft (SEM) in die Kritik. In einem Großunfallkonzept des Bezirksrettungskommandos von Februar 1993 heißt es, dass für das Fahrzeug Ersatzteile nicht mehr erhältlich wären, wegen der Einsatzhäufigkeit eine mobile Leitstelle aber dennoch unerlässlich wäre, sodass die „überblähte Ausrüstung“ auf das Notwendigste reduziert und ein etwaiges Funkfahrzeug mit einem Einsatzleitfahrzeug kombiniert werden sollte. Als Grund werden die höhere Flexibilität und die geringeren Kosten angegeben: „Aus Sicht der finanziellen Aufwendungen wird es immer schwieriger[,] Sonderfahrzeug[e][,] die nur selten zum Einsatz kommen[,] zu finanzieren“. Gleichzeitig liefen mit dem Jahre 1996 offenbar die Typenzulassungen für die Funkgeräte aus.

Darüber, ab wann genau der Funkwagen nicht mehr in Betrieb war und was mit der in ihm verbauten Nachrichtentechnik passierte, lässt sich ein rundes Bild nicht gewinnen. Sicher ist, dass der Wagen ausgeschlachtet wurde. Ein Teil der Geräte kam in der Leitstelle zum Einsatz, ein anderer Teil wurde in Kisten eingebaut. Sicher ist auch, dass sich in einem im Sommer 1997 angeschafften, multifunktionalen Katastrophenanhänger eine Funkkiste befunden hatte. Das Fahrzeug selbst wurde verkauft.

Ernst Pavelka